藤の花が満開の2017年5月2日、大阪ミネラルショーに出展。

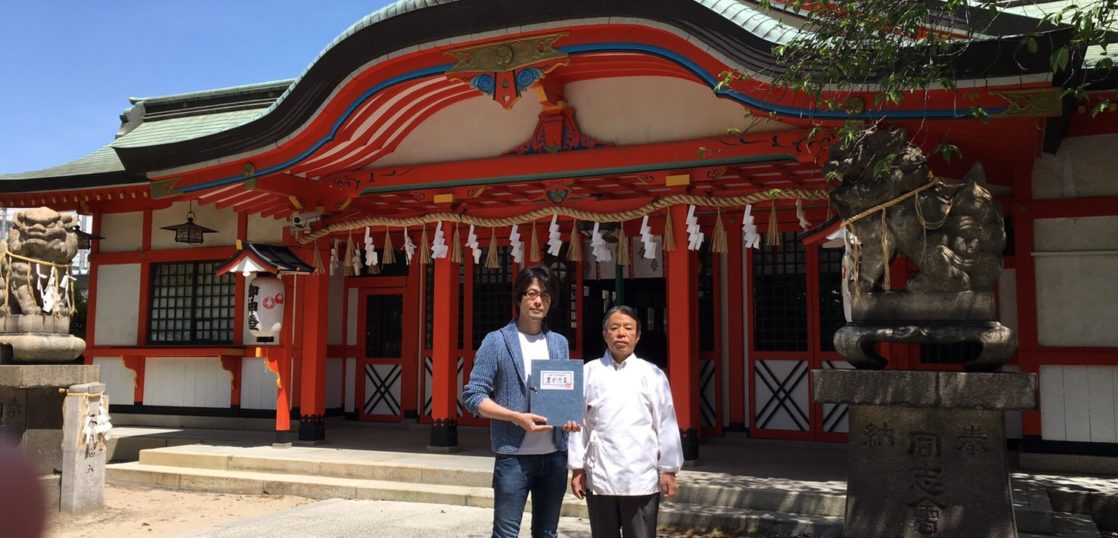

せっかく大阪まできたので、日本糸魚川翡翠協会代表の私、藤井 周、勾玉文化に触れるべく、玉造稲荷神社とその敷地内にある難波玉造資料館を開けてもらい、学びの時間をいただいた。

中でも、「天馬塚金冠」テンマヅカキンカンは金の冠にたくさんの糸魚川翡翠の勾玉が装飾された、韓国国宝118号、古新羅時代(西紀5〜6世紀 )の実物大模造があり、この存在感には当時の権威の象徴として糸魚川翡翠の勾玉が如何に重要な宝石であったかがうかがえる。

これ、全部糸魚川翡翠の勾玉です。

難波に遷都していた時代の勾玉文化と朝鮮や中国との関わりがより深く知ることが出来た。こんな時代から大陸と対等に貿易をしていたなんて、すごいですよね。

展示品の数々に魅了されながら、宮司さんのお話しに吸い込まれ、時間の流れが早まる感じでした。

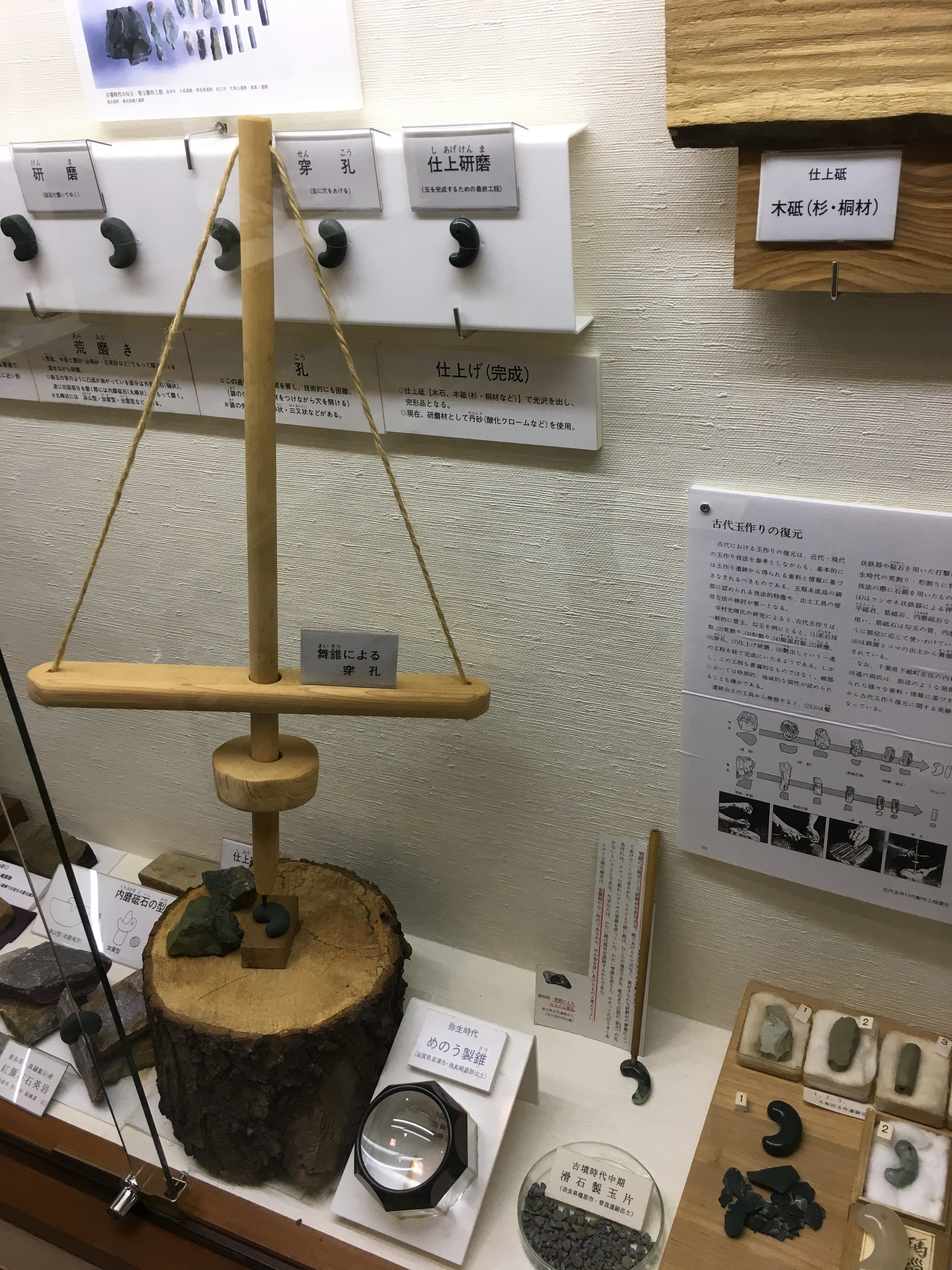

当時の日本人が持っていた勾玉文化と加工技術をわかりやすく展示されていて、玉作りやってみたいなぁ〜。なんて考えしまいました。

今度やろうかな…

荒磨きの勾玉作って皆で磨くイベント…

楽しそうだなぁ…

精神統一、無になりひとつの勾玉を磨き上げる…

なんかいいなぁ…

そんな衝動に駆られながら随分と長居をしてしまった。

玉造稲荷神社の一帯は、古代より玉造岡と呼ばれ、古墳時代中期には玉を加工する玉作り集団が住んでいたようだ。

付近の宮遺跡から推定すると、約4500年前から我々の先祖が生活をしていたことになる。

こんな道具で勾玉作ってたみたいですよ。

ちなみに、勾玉(マガタマ)は曲玉とも文献には書かれているようです。

難波は貿易の要所であったこともわかってきた。

中国古代銭や朝鮮の焼物なども出土しており、その時代の繁栄が感じ取れる。

是非、お近くに行かれた際は立ち寄って、日本の勾玉文化に触れていただきたい。

宮司さんありがとうございました。

日本糸魚川翡翠協会

代表 藤井 周